春は彼方

最終話

作 吉田仁人

ギアをトップに入れ、重いペダルを漕ぐ。

ゆりちゃんの家に向かう僕の頭を埋め尽くす、初めて聞いた彼女の過去。

ゆりちゃんは、幼い頃から写真を撮るのが大好きで、人も撮っていたらしい。

被写体は、自分の大好きなものだけ。幼い頃のゆりちゃんが一番多く撮っていたのは、彼女の母だった。いつか美里さんに見せてくれたことがあったらしい。もちろん、小さい子が撮った写真だから、技術なんてない至って普通の写真。でもそこには、純粋で真っ直ぐな愛があったと美里さんは言う。

彼女が小学三年生の時、母は突然消えた。叔母の電話番号と「ごめんね、ゆり。」と書かれたメモを残して。幸い親切な叔母に引き取られて、大切に育てられたが、ずっとあるものに苦しめられていた。それは、自分が撮った母の写真。幼い頃の自分が撮った、ピュアで残酷な写真。ゆりちゃんは自分が撮った写真を捨てられないから、自分を捨てた母の写真も、捨てることが出来なかった。彼女は美里さんにこう言っていたと言う。

「私は失くしたくない物を撮りたい。でも、残して苦しくなる物は撮れない。今でも誰かを撮るのは怖いけど、大切と思える人が出来たら、その時は撮るって決めてるの。」

ゆりちゃんの住むアパートに着く頃には、僕の息はかなり上がっていた。そんな事は気にもかけず自転車を塀に雑に立て掛け、蛍光灯の照らす外階段を一段飛ばしで登る。203 号室。勢いで来てしまった為、留守だったらどうしようかと思ったが、廊下に面している窓から光が漏れていたのを見て安堵した。

僕は謝らなければならない。その一心で、インターホンを鳴らした。

扉を開けてくれたゆりちゃんは驚いていた。

「ビックリした… どうしたの秋人くん。」

「ごめん、急に来ちゃって。ゆりちゃんに話したい事があって。」

そっか、お茶入れるから座って待ってて。そう言ってゆりちゃんはキッチンに立つ。僕はようやく息が整い、何から話すべきか、頭を回す。

「美里先輩の家からだと、結構距離あるよね。大丈夫だった?」

冷えた麦茶を差し出しながらゆりちゃんが言う。僕は「うん、ありがとう」と言い飲み干す。飲みっぷりに少し笑いながら、おかわりする?と聞かれたが僕は大丈夫、と答えた。

「あの、さ。この前は、ごめん。」緊張からか僕は、言葉に詰まってしまった。

「ううん、全然大丈夫だよ!」と明るく振る舞う彼女の顔は、いつも見ていた笑顔だった。

「俺、知らなかったんだ」込み上げる言葉達が僕の口を意図せず走り抜ける。

少し前、僕は彼女に、無責任で繊細な心の傷を抉るような言葉をぶつけた。それはどう見ても自分本意。親友に彼女を奪われてしまうかもという焦りと、どこかはっきりとしないゆりちゃんの態度に自分らしくいる事ができなくなっていた。そのせいで彼女は僕からは遠ざかり、親友さえも信じる事ができなくなった。そんな自分をこの数ヶ月、悔やみ続けている。

美里さんから聞いた話をした。彼女は少し驚きと、悲しさの混じった複雑な顔をしている。

「俺、ゆりちゃんのこと、何にも分かってなかった。こんなに一緒にいたのに、色んな話もしたのに」

「ううん、いいの。だって、2 人とは楽しい話をしてたかったし。」

「… あのさ、俺、もう一度ゆりちゃんと向き合ってみたいんだ。」

僕は正直、出会ったあの日から、ゆりちゃんに恋をしていた。でも結ばれるより、この3 人でいつまでも、楽しい日々が続く選択肢を選んだ。それは親友への遠慮も、少しばかりはあったかもしれないが、僕には今ある幸せで十分だ、そうだよな、と自分に言い聞かせてきた。

やっぱりシェアハウスは間違いだった。僕はより、ゆりちゃんを知ってしまった。そして、あの性格柄、男女分け隔てなく接する、親友であるはずの葵にも嫉妬してしまう様な、自分の弱さも知ってしまった。どうせもう僕は後戻りは出来ないんだ。僕はこの想いをゆりちゃんに告げてしまおう。そう決めた僕は、息を大きく吸う。

「俺は、」

そう言いかけた時、玄関の伴が、がさつに開く音がした。

そこには葵の姿があった。

「お、久しぶりだな秋人〜」と聞き慣れた腑抜けた声が、脳に響く。

え、どうして。どうしてここに葵がいるんだ、何故伴を持っているんだ。飲み込めない状況の中、心拍数だけが過敏に反応する。声になれなかった息が口から漏れる。どこを見ればいいか分からなくなった目が泳ぐ。

僕はこの時初めて、部屋の内装が目に入った。1Kの整頓された部屋には、たくさんの写真が飾られていた。その大半が東京の街並み。東京タワーから、一目ではどこか分からない様なビル街まで様々なラインナップだ。その中には、僕も見慣れた3 人で住んでいたベランダからの景色もあった。

そして、ゆりちゃんが普段使っているであろう木調のドレッサーにふと目につく。そこには一枚、壁に飾られているそれらと同じ色合いの写真が、クリップの写真立てに飾られていた。

無邪気に笑う葵がその中にいた。

「ゆりが言ってたアイスさ、コンビニ2軒回ったけど無かったわ〜。代わりにこれ買ってきた」

「あ、それも好きなやつだから嬉しい!ありがと」

「お〜よかった。そんで秋人よ、どうした、なんかあったのか?」

葵のその声で我に返る。

「え… あ、いや別に。近くまできたから寄っただけ。美里さんに前住所聞いてたからさ」

「お〜そか」

「俺、もう行くわ。急に来ちゃってごめん」僕はとにかくこの場を離れたかった。

「あ、ううん。お茶しか出せなくてごめんね」僕は彼女の目を見れない。

「え、もう帰っちゃうのかよ〜」葵の気の抜けた声を背中に、僕はスニーカーの踵を踏んで玄関を出る。

「じゃあ。」

僕は、ゆっくり閉まる扉を、勘付かせないくらいの力で押し閉めた。

もう二度と踏むことが無いであろう蛍光灯が照らす外階段を、踏み外さないようゆっくりと下りる。鍵をし忘れていた自転車を押して、僕は街灯の照らす夜道をとぼとぼと歩き始めた。何を考えるでもない、というよりも何かを考えられる訳もなく、ぼーっとする使い物にならない頭を支えながら、来た事もない公園まで歩いた。

自分を覆う全てに蓋をしたくて、ポケットからイヤホンを取り出した。そこから流れてきたのはアダムレヴィーンの「Lost Stars 」。いつか聞いた、今の自分には辛すぎる曲だった。

僕は今の一瞬で、2 年間の全てを失った。彼らと見た景色、行った場所、話した会話、その全てが僕の日常に色を付けてくれた。その全てが、これからの僕を苦しめるのだろう。何を見ても2 人を思い出す。僕は、どう生きていけばいいのだろう。

遠くで、どーんという音が聞こえた。

音の方を見ると、川沿いの空に、大きな花火が上がっていた。

そうだ。ゆりちゃんが言ってたっけ。

「夏は、3 人で花火大会に行きたいな!みんなで浴衣着てさ、屋台とかめっちゃ回って、買ったご飯囲んで花火見るの!楽しそうじゃない?」

そんな笑顔、今思い出すなよ自分。

空を彩る花火は、ぼやけてよく見えなかった。

『春は彼方』

【著者】

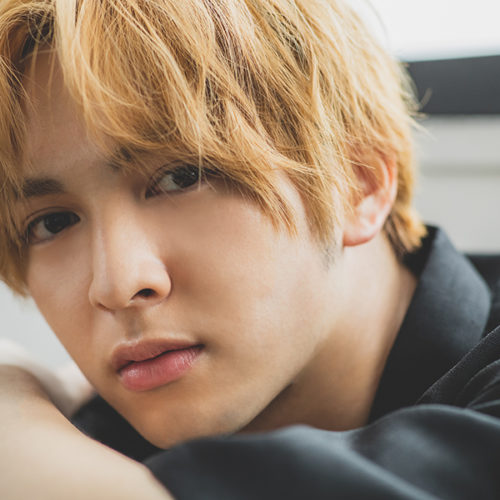

吉田仁人(よしだ じんと)

1999年12月15日生まれ。

スターダストプロモーション『恵比寿学園男子部(EBiDAN)』のメンバーであり

ボーカルダンスユニット『M!LK』のリーダー。

M!LKは、2014年11月結成、佐野勇斗、塩﨑太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ボーカルダンスユニット。 〝今この瞬間の感情〟を収めた楽曲や、エモーショナルで強いメッセージ性が話題を呼び、注目を集めている。 グループ名には「何色にも染まることの出来る存在に」という意味が込められており、メンバーは音楽活動に留まらず、ドラマ、映画、舞台、モデルと幅広く活躍している。 2019年にリリースした結成5周年アニバーサリーシングル「ERA」はトータルセールス10万枚を超え、ゴールドディスク作品として認定された。 2020年3月11日には待望の3rd AL「Juvenilizm-青春主義-」をリリース。